【BON音樂】2020年10月 NSO Live’音樂講座 – 名家系列 《琴戀‧彼得洛希卡》

2020 NSO concert – Stravinsky Petrushka

– 資訊整理共享於網路,一起欣賞音樂與藝術之美 –

蹦藝術 | BONART

蘭雅國中的同學們,大家好~我是林仁斌老師

恭喜蘭雅,也成為「NSO LIVE校園講座計畫」一份子~

2020.10.30.講座後照片

資料照片

2019 金陵女中 LIVE講座

2019年康橋秀岡校區

下個月仁斌老師也會到建國中學繼續校園 Live講座~

認識我嗎?

10月19日參加台北市學生音樂比賽全團拍攝於大安高工留念合照

管弦樂團同學 合照於上比賽舞台前之預備區

全體管弦樂同學於舞台上認真演奏之樣貌

所以~我們學校與管弦樂的淵源可是非常深的喔

國家交響樂團介紹

國家交響樂團

自信而精銳

「豐潤的音色。」─《舊金山古典之聲》2018

「他們的蕭斯塔科維契第五號交響曲十分扣人心弦:隨著樂團飛舞的弓弦與宏偉的雄心,他們的演出令人徹底信服。不需西方世界的背書,這個樂團在音樂舞台絕對佔有一席之地。」─奧地利《信使報》2017

「在美國加州的首次登台是其北美小規模巡演的一站…。呂紹嘉與臺灣愛樂卻以驚人、突出、充滿豐富音色變化的柴科夫斯基第五號交響曲獲得一次非凡的勝利。」─《音樂美國》雜誌2016

交響樂團在每個國家有不同的形成背景,在沒有西方管絃樂傳統的臺灣,過去樂團都以文化教育體系營運。經過三十年耕耘,國家交響樂團(NSO),從交響樂、室內樂到歌劇,是自信、精銳,有文化意識的「臺灣之音」。 國家交響樂團的前身「聯合實驗管絃樂團」,由教育部於1986 年集合優秀新生代音樂家,以打造頂尖交響樂團為目標而成立。2005 年成為國立中正文化中心附設團隊,2014 年4 月改隸國家表演藝術中心,以「臺灣愛樂」立足國際。歷任常任指揮為艾科卡(Gerad Akoka)、史耐德(Urs Schneider) 及音樂總監包括張大勝、林望傑、簡文彬等人。近十年來,NSO銳意求變,大步朝專業、開放、勇於創新的職業樂團發展。自2010 年8 月至2020年7月,旅德知名指揮呂紹嘉接任NSO 音樂總監,並於2021年8月以藝術顧問的角色繼續守護樂團。過去十年以多元化主題貫穿樂季,整合與對比並存的廣博曲目,本著「精緻、深刻、悸動」的信念,琢磨出樂團多變細膩的音色與深刻撼人的音樂表現,將樂團打造為亞洲地區最具指標性樂團。 樂團現有99 名團員,每年樂季演出約75 場次。包含定期跨國抑或國內跨界合作的歌劇作品,如:《艾蕾克特拉》(2011)、《蝴蝶夫人》(2012)、《女武神》(2013)、《莎樂美》(2014)、《費黛里歐》(2015)、《奧泰羅》(2016) 及《外套》、《修女安潔莉卡》、《強尼‧史基基》(2017) 、《帕西法爾》(2018)、《托斯卡》(2019)、《藍鬍子公爵的城堡》(2019) 、《風流寡婦》(2019) 、《蝴蝶夫人》(2020)以及以四年時間完成的《指環》(2016、2017、2018、2019),每每展現令國際樂評驚豔。呂紹嘉不僅積極拓展樂團演奏近代管絃樂作品的能力,更致力於精鍊厚實經典名作,也持續國人管絃樂創作之演出、錄音。2011 年起,呂紹嘉帶領樂團積極展開海外巡演,包含廣州亞運音樂節(2011)、東北亞巡演(2012)、日本巡演(2019、2020)、歐洲巡演(2013、2017)、兩岸三地巡演(2015)、北美西岸巡演(2016、2018) 及韓國巡演(2013、2018) 等均獲得國際樂評高度讚譽。 近三十年來與NSO合作過的客席指揮家有馬捷爾、巴夏、馬利納爵士、史拉特金、柯米希奧納、羅許德茲特溫斯基、霍格伍德、凡斯卡、葛拉夫、余隆等;及聲樂家芙蕾妮、柯楚芭絲、帕瓦洛帝、多明哥、特菲爾、韓普森、葛里戈里恩;吉他大師耶佩斯、鋼琴家傅聰、拉羅嘉、提博德、寇瓦謝維契、齊柏絲坦、洛堤、歐森、白建宇、鄧泰山、史蒂芬・賀夫、薩洛、王羽佳等;大提琴家馬友友、顧德曼、羅斯托波維奇、麥斯基、卡普頌、楊文信、王健、伊瑟利斯、穆勒-修特、嘉碧妲;小提琴家卡瓦科斯、胡乃元、夏漢、明茲、列賓、希拉蕊‧韓、宓多里、林以信、陳鋭、黃俊文、林品任;擊樂家葛魯賓格及其他器樂家莎賓‧梅耶、巴伯羅柯、弗黎崔希、約格‧魏德曼等千餘位國際知名音樂家。

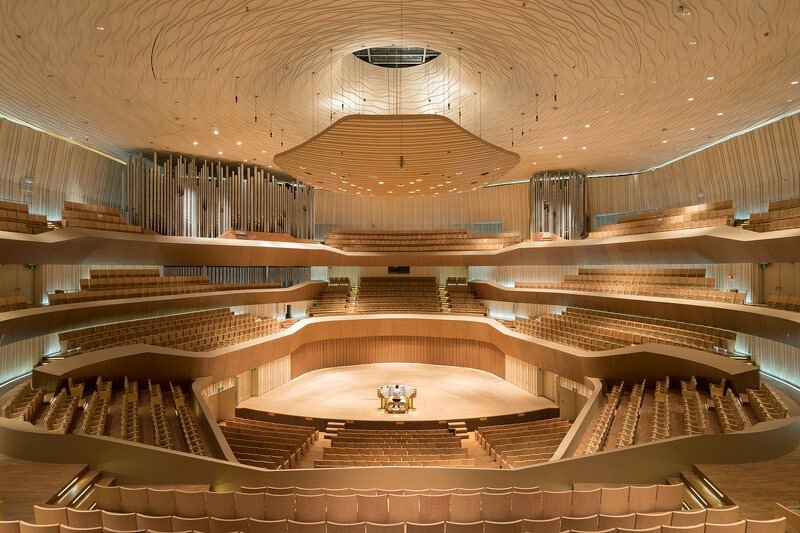

國家表演藝術中心「三館一團」~正式完成拼圖

北 – 國家音樂廳(照片取自網路)

中 – 台中歌劇院(照片取自網路)

南 – 衛武營國家藝術文化中心(照片取自網路)

今天我們要介紹的音樂會主題是11月21日即將登場的音樂會《琴戀.彼得洛希卡》:

節目資訊 指揮/張尹芳 鋼琴/瓦迪姆·霍洛登科 陳可嘉: 《客家故事》 (客家委員會委託創作,世界首演) 蕭邦:第一號鋼琴協奏曲 斯特拉溫斯基:《彼得洛希卡》

音樂會介紹(取自國家交響樂團) 一首樂曲之所以迷人,除了旋律之外,音符背後的民族情感,往往更是不可或缺的催化劑。作曲家陳可嘉以豐富管絃樂法,編織成《客家故事》管絃樂組曲,迷人的鄉土之音,帶您聽見屬於臺灣的聲音。俄國作曲家斯特拉溫斯基,從俄國農村取材,於1911 年發表芭蕾舞劇配樂《彼得洛希卡》。劇中三個角色,雖然都是木偶化身,但是斯特拉溫斯基的音樂,卻給了有血有肉的情感,尤其是劇中多首通俗俄國民謠,絕對引人入勝。烏克蘭鋼琴家霍洛登科,曾榮獲2013 年「第十四屆范克萊本國際鋼琴大賽」首獎,他的演奏被讚譽為「具有謎樣的魅力,足以讓觀眾臣服」。本場音樂會,霍洛登科指尖之下的蕭邦第一號鋼琴協奏曲,讓您體驗什麼是「真正的陶醉」!

原創.名家.芭蕾舞

樂團指揮/張尹芳 以創意的音樂會節目企劃、多元的指揮風格遊走於東西方管絃樂團;自2007年起張尹芳參與策劃、指揮「NSO永遠的童話」年度製作、指揮各種節慶及推廣音樂會,均深受好評;其中與國際知名導演張艾嘉合作,製作演出2016 NSO跨新年音樂會《仲夏夜之夢》,以朗讀與音樂的跨界演出深獲國際媒體肯定。 2012年3月,張尹芳於「高雄春天藝術節」臨陣替代身體不適的俄國指揮大師羅許德茲特溫斯基指揮蕭斯塔科維契第八號交響曲,深受樂界肯定。曾受邀客席國立臺灣交響樂團及臺北市立國樂團,與臺北市國演出之《反景入深林─向周文中致敬》音樂會,不僅為多首作品世界首演,更獲得台新藝術獎最佳演出提名,並已發行錄音。2017年5月,受邀於屏東演藝廳指揮演出總統府音樂會,廣受好評。 自2006年至2015年擔任國家交響樂團助理指揮,並於2012年起擔任NSO樂團學苑常任指揮,負責樂團學苑的訓練。2015年8月成為NSO駐團指揮。現兼任於臺北藝術大學、輔仁大學音樂系,並活躍於當代臺灣樂壇。

陳可嘉: 《客家故事》 (客家委員會委託創作,世界首演)

陳可嘉 Ke-Chia, Chen 陳可嘉老師是目前國際間炙手可熱的作曲家,在台灣出生長大的她,除了是美國賓州大學的作曲博士,也任教於美國寇蒂斯音樂院。她曾得過許多獎項,活躍於美國的樂壇,也和許多著名的音樂家及管弦樂團合作;2015年,天主教宗方濟各在美國費城主持大型彌撒,費城管弦樂團特地委託陳可嘉老師改編十首聖歌,並由費城管弦樂團及五百人的合唱團在彌撒禮儀中擔綱演出。

蕭邦:第一號鋼琴協奏曲

鋼琴獨奏/瓦迪姆·霍洛登科

2013年范‧克萊本國際鋼琴大賽中烏克蘭鋼琴家瓦迪姆·(Vadym Kholodenko)不僅榮獲金牌,更拿到最佳室內樂演奏獎及最佳新作品演奏獎,大賽專評人更評輪霍洛登科是比賽現場唯一一位讓在場所有觀眾都屏住呼吸而聆聽的表演者。 霍洛登科曾與多位知名指揮合作,包括瓦列里‧葛濟夫、雷歐納‧史拉特金、尤里‧巴什梅特、弗拉基米爾‧史畢瓦科夫及山田和樹等指揮家合作,合作過樂團包括BBC蘇格蘭交響樂團、馬德里西班牙廣播電視公司交響樂團、挪威廣播管弦樂團等,在巴黎、琉森、新加坡等舉辦鋼琴獨奏會,並在德國、意大利、英國及日本各地巡迴演出。曾參加過的音樂節包括阿斯本夏季音樂節、布里瓦德音樂節、蘭斯音樂漫步音樂節、塞浦路斯Pharos室內樂音樂節、聖彼得堡白夜節和納帕山谷音樂節等。

資料照片

霍洛登科2019鋼琴獨奏會(林仁斌攝影)

霍洛登科2019鋼琴獨奏會(林仁斌攝影)

霍洛登科2019鋼琴獨奏會(林仁斌攝影)

樂曲介紹

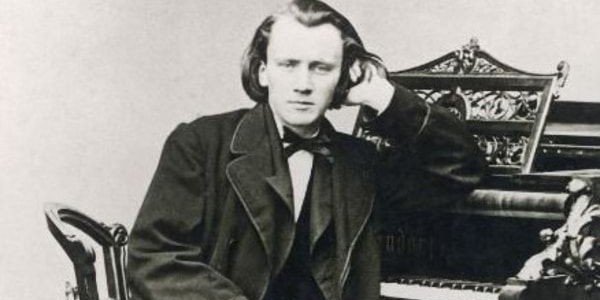

「鋼琴詩人」蕭邦(Frédéric François Chopin, 1810年3月1日-1849年10月17日)畢生的創作以鋼琴曲為主。

出生於波蘭,活躍於法國的蕭邦,毫無疑問是歷史上最具影響力和最受歡迎的鋼琴家與作曲家,也是歐洲19世紀浪漫主義音樂的代表人物之一,更是波蘭音樂史上最重要的音樂家。雖然他不少作品技巧艱深,但是蕭邦的音樂從不以炫技為最終目的,樂曲中特有的詩意和細膩的情感,為他博得「鋼琴詩人」雅稱,也是最為後世喜愛的作曲家之一。

19歲的蕭邦畫像(Ambroży Mieroszewski 1829年繪製),也是他大約創作第一號鋼琴協奏曲之年紀(1830年,20歲)。

背景

(基本資料整理於網路與維基百科,並附上超連結方便檢索)

「音樂神童」莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)死後之第19年,蕭邦出生於波蘭(1810)。

蕭邦出生的年代,波蘭已被俄羅斯帝國、普魯士與哈布斯堡帝國瓜分,不復為統一主權國家(參見維基百科:瓜分波蘭)。

三國瓜分波蘭示意圖:

綠色為奧地利得到的領土,青色為普魯士得到的領土,紅色為俄國得到的領土;由深到淺依次為第一、二、三次瓜分。

蕭邦的母親是波蘭人,父親尼古拉·蕭邦(1771年—1844年)是波蘭籍法國人,原本居住在洛林的一座從父輩繼承下來的葡萄園,1787年移居波蘭並加入波蘭籍,參加過 1792年的俄波戰爭和 1794年的科希丘什科起義。蕭邦的父親也得到了在中學教授法語的工作。一家人於 1810年搬到華沙。

蕭邦在波蘭被視為神童,1816年 6歲的時候開始學習鋼琴,相繼由他的姐姐和母親教授鋼琴演奏技巧。蕭邦 7歲便能作曲,與莫札特相同,從小就展現出驚人的音樂天賦:他的第一首作品 B大調和 g小調波蘭舞曲創作於 1817年(7歲),在華沙他被獲譽為「莫札特的繼承人」、「莫札特第二」。

1818年,8歲的蕭邦在一次慈善音樂會上演奏了阿達爾伯特·吉羅維茨的作品,這是蕭邦的第一次登台演奏,從此躋身波蘭貴族的沙龍。

四個創作階段

一般常依蕭邦的生命歷程,將他的創作分為四個時期:

第一時期:少年時期至離開波蘭(1810-1830)

第二時期:維也納時期(1830-1831)

第三時期:巴黎生活時期(1831-1839)

第四時期:人生後期(1839-1849)

蕭邦共創作了兩首鋼琴協奏曲,第一號 e小調與第二號 f小調。

有趣的是,這兩首作品之完成時間正好與編號相反,原因其實是出版時間之緣故:

| 曲名 | 寫作完成年份 | 出版年份 |

| 第一號鋼琴協奏曲 | 1830 | 1833 |

| 第二號鋼琴協奏曲 | 1829 | 1836 |

由上表可見:第一號完成時間為 1830年,出版年份為 1833年,第二號完成時間為 1829年,出版年份為 1836年。雖然第二號之創作時間較第一號早,但因出版年份關係而有了新順序。多年來學界雖已考據清楚,但尊重此一既定結果,不要重新更改順序。(音樂史上亦有許多作曲家有創作與出版年份之順序之問題,例如:貝多芬、孟德爾頌等等)

蕭邦前傳

當年蕭邦於波蘭華沙市政廳首演此曲時(1830 年 10 月 11 日),也是他告別祖國的最後演出~離開波蘭之後,蕭邦就不曾再寫作大型與管弦樂團之協奏作品,因此第一號鋼琴協奏曲是蕭邦離開波蘭前的最後大型作品。

結束第一號鋼琴協奏曲首演音樂會後,蕭邦便整理行囊,離開故鄉波蘭,出發前往維也納。

蕭邦於 1830年底離開波蘭,在抵達巴黎之前,於維也納住了幾個月(1830年11月~1831年9月)。但當時社會背景波蘭正面臨與俄羅斯戰爭之緊張態勢,而奧地利政治採親俄立場而敵視波蘭與波蘭人,故蕭邦在短期居住之後,決定前往巴黎發展。

另,蕭邦著名的《流暢的行板與華麗大波蘭舞曲》op.22,則創作於維也納,時間約為 1831年 7月間完成,也是他人生中最後一首為鋼琴與管弦樂團創作之大型音樂作品。

在 1831年 9月,蕭邦終於來到了花都巴黎。

19世紀的巴黎,在法國大革命後的開明思潮影響下,吸引許多的文學家、畫家及音樂家都在此聚集,藝術領域一片欣欣向榮,人文薈萃。蕭邦也於巴黎認識許多音樂家與文學家、藝術家等等:例如白遼士(Hector Berlioz, 1803-1869)、 李斯特(Franz Liszt, 1811-1886)、孟德爾頌(Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847)、 塔爾貝格(Sigismond Thalberg, 1812-1871)、費迪南•希勒(Ferdinand Hiller, 1811-1885), 文學家繆塞(Alfred de Musset, 1810-1857)、巴爾扎克(Honoré de Balzac, 1799-1850)、 海涅(Christian Johann Heinrich Heine, 1797-1856)、喬治•桑(George Sand, 1804-1876) 和畫家德拉克洛瓦(Eugène Delacroix, 1798-1863)等等,豐富了他的人生與音樂生命。

父親也同為法國人的蕭邦,很快就適應巴黎的生活。 他曾於友人的信件中說到:「巴黎是世界上最美麗的城市,這裡讓我覺得心曠神怡,這裡有全世界最好的音樂家和一流的歌劇院。」

第一樂章

簡說

本協奏曲第一樂章為「奏鳴曲快板曲式」(Sonata form)設定,也就是具備「呈示部」、「發展部」與「再現部」。

其中「呈示部」於前奏部分,蕭邦沿用了古典時期常使用的「雙重的呈示部」(Double exposition)。

所謂「雙重呈示部」,即管弦樂團完整演奏「第一主題」與「第二主題」。將兩段主題完整演奏後,鋼琴獨奏者進來再將兩個主題完整演奏後,才完成整個呈示部。

「第一主題」譜例:

e小調,果決而精神抖擻地第一主題設定,雄偉地開啟協奏曲。

「第二主題」譜例:

轉為E大調,如歌似的,也更增添旋律與歌唱性。

樂曲架構

| 段落 | 主題區與過門 | 調性 | 小節數 |

| 呈示部 | 主題 1-1+1-2 | E | 1-60 |

| 主題 2 | E | 61-138 | |

| 主題 1-1+1-2 | E | 139-178 | |

| 過門 1 | E | 179-221 | |

| 主題 2 | E | 222-282 | |

| 過門 2 | E | 283-332 | |

| 發展部 | 主題 1-1 片段 | e-C | 333-384 |

| 主題 1-2 | C-a(V)-e | 385-485 | |

| 再現部 | 主題 1-1 | E | 486-509 |

| 主題 1-2 | E | 510-533 | |

| 過門 3 (相當於過門 1) |

e-G | 534-572 | |

| 主題 2 | G-e | 573-620 | |

| 尾奏 | 前半 | E | 621-670 |

| 後半 | E | 671-689 |

第一樂章 譜例音樂欣賞:

第二樂章

簡說

第二樂章標題為「浪漫曲」(Romance),形式為「二段體型式」(Binary form),也是 19世紀浪漫主義音樂時期 (Romanticism period) 鋼琴獨奏曲大多採用或作為擴充之曲式。

在蕭邦於 1830年 6月所寫的信件中,曾提到他對第二樂章之感受:「…這首 E大調的慢板樂章具有浪漫、寧靜、有點憂鬱的情緒在其中,好像正在凝視著某一處般,咀嚼許多幸福的回憶;有點像在春天的夜色中,沐浴在月光下的冥想與沉思……這正是弦樂加上弱音器的最好時機。 」

而樂團前奏結束後,獨奏鋼琴之寫作方式,蕭邦就以類似「夜曲」的主旋律+分解和弦,創作出他心中「在春天的夜色中,沐浴在月光下的冥想與沉思」的鮮明感受。

第二樂章 鋼琴第一樂句譜例:

樂曲架構

| 主題/段落 | 調性/和聲 | 小節數 | |

| 第 一 段 落A | 管弦樂導奏 | E | 1- 12 |

| 樂句 a | I | 13- 22 | |

| 樂句 b1 | V | 23- 30 | |

| 樂句 b2 | V | 31- 45 | |

| 小尾奏 | —– | 46- 53 | |

| 第 二 段 落B | 樂句 a’ | E( I ) | 54- 63 |

| 樂句 c | c#( i ) | 64- 71 | |

| 樂句 b1’ | c#( v ) | 72- 79 | |

| 樂句 b2’ | C#( V ) | 80- 94 | |

| 小尾奏 | —- | 95- 100 | |

| 第 三 段 落A’ | 裝飾奏 | —- | 101- 104 |

| 樂句 a’’ | E( I ) | 105- 113 | |

| 尾奏 | I | 114- 126 | |

第二樂章 譜例音樂欣賞:

第三樂章

簡說

第三樂章的標題為「輪旋曲」(Rondo)。我們由下方架構表最左段落分析中可以見到,蕭邦的安排是「A- B- A’- B’- 尾奏」,並非傳統「輪旋曲」之「A- B- A- C- A- 尾奏 」寫作方式。

第三樂章 樂團序奏與鋼琴主題 A 譜例:

第三樂章 鋼琴主題 B 譜例:

樂曲架構

| 段落 | 主題區 | 調性與和聲 | 小節數 |

| 管弦樂團序奏 | V/ vi— V— I | 1- 17 | |

| 段落 A | 主題 1 (樂句 a- a- b – a’- 插句- a’’) |

E major(I) | 17- 100 |

| 管弦樂團間奏 | 100- 120 | ||

| 過門 1 | vi—V/IV | 121- 168 | |

| 段落 B | 主題 2 | A major ( IV ) | 169- 212 |

| 過門 2 | IV—V—b I | 212- 280 | |

| 段落 A’ | 主題 1 (樂句 a’- 插句- a’’) |

E major ( I ) | 280- 328 |

| 管弦樂團間奏 | 329- 340 | ||

| 過門 3 | vi—V/V | 340- 412 | |

| 段落 B’ | 主題 2 | V | 412- 455 |

| 尾奏 | I | 456- 520 |

第三樂章 譜例音樂欣賞:

作曲家 史特拉汶斯基(Igor Stravinsky, 1882-1971)

→生平介紹

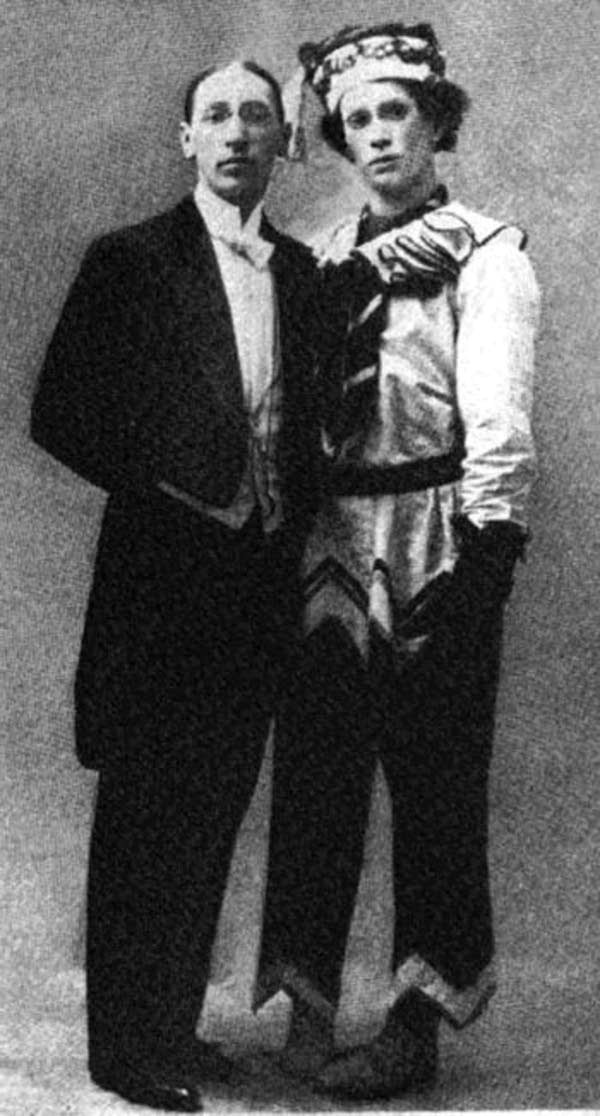

照片.1911年作曲家史特拉汶斯基與《彼得洛希卡》男主角尼金斯基兩人合照

第二部芭蕾 華麗登場

《彼得洛希卡》(英語:Petrouchka,俄語:Петрушка)是作曲家史特拉汶斯基於1910年所創作的第二部芭蕾舞劇。

《彼得洛希卡》是史特拉汶斯基的三大芭蕾音樂之一。這三大芭蕾音樂,均為接受俄羅斯芭蕾舞團團長迪亞吉列夫(Serge de Diaghilev)的委託而作,當時還未滿30歲的史特拉汶斯基,也因為這一連串獨特的嶄新的作品,在世界樂壇上奠定其作曲鞏固的地位。

《彼得洛希卡》芭蕾影片版:

延伸閱讀

【BON音樂】史特拉汶斯基:芭蕾舞劇《火鳥》(L’Oiseau de feu)介紹

1910年,史特拉汶斯基寫出成名作《火鳥》(1910)後,迪亞吉列夫非常開心,決定再與史特拉汶斯基合作下一部芭蕾舞劇。

當時史特拉汶斯基剛剛嚐到新舞劇《火鳥》成功的喜悅,到了秋天,他接受新舞劇的委託,從巴黎來到花園之國~瑞士,在鄉間湖邊租了一間簡陋的小屋,準備寫作他先前早已構思好的《春之祭》(1913)。

但在當下,一個「被賦予生命和感情的木偶之遭遇」的新靈感, 突然強烈地縈繞著他的思緒,一個代表主角木偶的新名字浮現在他的腦海:「Petrushka!!!」

經過與迪亞吉列夫討論之後,兩人達成共識~先創作《彼得洛希卡》,並且共同完成對於劇情整體的構思以及主角木偶彼得洛希卡被殺害的悲慘命運。

結果~史特拉汶斯基反而在寫作原新構思的《春之祭》前,於 1911 年先完成了《彼得洛希卡》,這也是他所有作品中最幽默風趣的滑稽芭蕾故事。

《彼得洛希卡》(1911)為一幕四場的可愛戲劇芭蕾,劇本由史特拉汶斯基與亞歷山大·布諾瓦共同創作,由米蓋爾.佛金(Mikhaïl Fokine)編舞,天才芭蕾舞者尼金斯基(Vaslav Fomich Nijinsky, 1889-1950)主演,法國指揮家皮耶.孟都指揮 於巴黎首演,當年的史特拉汶斯基才 29 歲。

編舞者福金認為這部芭蕾舞劇是他的得意之作,劇中的舞蹈具有強烈的現代性,採用機械式的造型和步法,突出了角色的性格特點,而且以男主角而非女主角作為作品的中心,在芭蕾史上亦具有開創性的作用。《彼得洛希卡》也同時是尼金斯基個人最喜愛的角色。

在《火鳥》中我們已可聽見史特拉汶斯基受恩師林姆斯基-高沙可夫強烈的作曲方法影響,但在《彼得洛希卡》中,史特拉汶斯基已開始展現個人想法:無論是極為獨特的節奏、複調和聲的大膽運用,以及大量取自俄羅斯民間音樂之素材,都可以感受到他想走出自己獨特創作風格的企圖心。

而史特拉汶斯基的音樂中,節奏更是占有非常重要的角色,經常出現以節奏為主軸,這取代許多作曲家自浪漫時期以降,慣以美妙旋律或和聲為主的作曲手法,更讓他的作品逐漸獨樹一幟。

不過,多年之後,當回憶起自己的創作歷程時,史特拉汶斯基也曾提到在創作當下的徬徨:「當我開始工作並在為自己找出無限可能性之前,我感到有點驚恐,我覺得一切對我來說都是可行的……那麼我將不得不在這個深淵中迷失自我嗎? 自由?」(節錄於1946年史特拉汶斯基於哈佛大學演講資料)(“I experience a sort of terror when, at the moment of setting to work and finding myself before the infinitude of possibilities that present themselves, I have the feeling that everything is permissible to me… Will I then have to lose myself in this abyss of freedom?”)

史特拉汶斯基的特殊手法:

一、複節奏(Polyrhythm):

音樂結構中用不和諧節奏系統相對抗,如同時使用單、複拍子或混合拍(4/4 或 5/4)。

例如:

(鋼琴版)第一樂章,59-65 小節,出現 2/4 與 6/8 同時存在。

(鋼琴版)第三樂章,94-98 小節,出現 5/8 與 2/4 同時存在。

二、頑固低音(Ostinato):

簡短固定的音型,持續的反覆,多呈現於低音聲部。

在史特拉斯汶基《彼得洛希卡》作品中有許多頑固低音的用法,如(鋼琴版)第三樂章 49-56 小節

三、重音位置改變(Different accent):

藉由改變正拍慣有重音位置,造成節奏上獨特的錯位感與特殊重音。 在(鋼琴版)第三樂章 62-66 小節,就可明顯看出這樣的作曲方法。

接下來 讓我們進入故事吧~

「彼得洛希卡」是彼得的暱稱,在俄國的農村常有此種稱法。

本劇中的彼得洛希卡,是一個受人虐待與輕視,又嚐到失戀滋味,最後並惹上殺身之禍的可憐人物。

舞劇中除上述三位主角外,還有表演手拉風琴者,吹笛子的農夫,會跳舞娛樂人的大狗熊,照顧小孩子的保姆們,以及粗野的馬車夫等人物。 在這齣芭蕾音樂中,史特拉汶斯基更採用許多首通俗的俄羅斯民謠做主題,使全劇的音樂更富有俄羅斯民族性的親切感,雖然語法與和聲新穎,但整體來說是一齣愉快、生動的芭蕾音樂。

《彼得洛希卡》芭蕾舞劇的故事發生於一百多年前,在1830年前後,在俄皇尼古拉一世統治的聖彼得堡初春,某個狂歡節日,故事共分為一幕四場:

第一場:〈嘉年華會的市場〉

在熱鬧吵雜的廣場市集上,來了一個馬戲團木偶戲班,這團長魔術師擁有三個木偶。

一個是用白粉塗抹臉上的小丑「彼得洛希卡」; 第二個是粗壯野蠻的「摩爾人」(The Moor),他是個身著軍服的黑人; 第三個臉上塗抹胭脂,漂亮的芭蕾女伶(The Ballerina)。

在開場熱鬧的市集段落過後,群眾陷入安靜,觀看魔法師的表演:

魔法師吹奏長笛的樂音之下,三個木偶被賦予了生命,居然開始動了起來,然後開始了精彩的「俄羅斯之舞」。

雖然只是木偶,但在這木偶的世界中,也有感情、戀愛與嫉妒的人性存在。

彼得洛希卡因調皮打亂了表演,被魔術師踢進房間裡關起來。

第二場:〈彼得洛希卡的房間〉

黑暗冰冷的房間裡,只掛著魔術師的肖像,使得彼得洛希卡非常不安;他顯德憂傷、卑微且心事重重,因為他愛上了芭蕾女伶。

但摩爾人與芭蕾女伶情意相投,可是偏偏彼得洛希卡也愛著芭蕾女伶,於是形成了三角戀情。

後來芭蕾女伶來到房間探望彼得洛希卡,彼得洛希卡也極力表現自己,想要爭取女伶的愛。(出現著名的「彼得洛希卡和弦」)

但芭蕾女伶不喜歡彼得,離開了他,彼得也陷入深深的絕望。

第三場:〈摩爾人的房間〉

下一段劇情,摩爾人的房間。摩爾人房間裡有棵棕櫚樹和神奇的水果,他穿著華麗的衣服躺在椅子上玩椰子。芭蕾女伶來到摩爾人房間,一邊吹著小號一邊跳著舞,而小鼓滾奏伴奏更使此段音樂充滿刺激感, 於是兩人在轉為柔和但異國風的配樂下,跳起了雙人舞。

被嫉妒沖昏頭的彼得洛希卡衝進房間,與摩爾人纏鬥起來。不久彼得當然不敵力量強大的摩爾人,被丟出房外。

第四場:〈嘉年華會的市場及彼得洛希卡之死〉

結束剛剛的三角戀情插曲之後,在傍晚時分,狂歡節氣氛達到了最高潮。

芭蕾舞中依序安排以下幾個場景出現:

保姆之舞、農夫與熊、商人與吉普賽女郎、馬車夫之舞、假面具之舞

最後是彼得洛希卡之死~個性狂暴的黑人,將可憐的小丑彼得洛希卡殺害了。。。

面對「木偶兇殺案」,圍觀民眾不安,議論紛紛。

魔術師急忙解釋這只是魔法,並非事實。

但劇情最後,是被殺害的彼得洛希卡以陰魂不散的方式,出現在最後場景,展現出不安的黑色幽默。

重要影片

彼得洛希卡:主題與民謠素材Stravinsky’s Petrushka: Themes and Folk Song Materials |

|

Tableau 1: The Shrovetide Fair

00:06 Theme of the Peddlers’ Cries 00:33 Theme of the Drunken Revelers – Russian Folk Song: Далалынь, далалынь! 01:30 Theme of the Organ-Grinder – Russian Folk Song: Под вечер, осенью ненастной 02:29 Theme of the Dancer (I) – French Chanson: La jambe en bois / Émile Spencer 03:22 Theme of the Dancer (II) – Russian Folk Song: Чудный месяц плывет над рекою Tableau 1: The Magic Trick 04:38 Theme of the Old Magician 04:43 The Old Magician’s Magic Flute 05:28 The Old Magician Brings the Puppets to Life Tableau 1: Russian Dance 05:44 Russian Dance: Theme (I) – Russian Folk Song: Ай, во поле липенька 06:28 Russian Dance: Theme (II) – Russian Folk Song: Ой да я бежу, бежу по поженке Tableau 2: Petrushka’s Room 06:58 Petrushka Chord Tableau 3: Waltz (The Ballerina and the Moor) 07:16 Waltz: Theme (I) – Viennese Waltz: Steyrische Tänze / Joseph Lanner 07:51 Waltz: Theme (II) – Viennese Waltz: Die Schönbrunner / Joseph Lanner Tableau 4: The Wet-Nurses’ Dance 08:34 Theme of the Wet-Nurses (I) – Russian Folk Song: Я вечор млада 09:54 Theme of the Wet-Nurses (II) – Russian Folk Song: Ах вы, сени, мои сени 10:46 Theme of the Peasant and the Bear – Дудка: http://glinka2015.intmedia.ru/index.p… 11:32 Theme of A Reveling Merchant and Two Gypsy Women – Russian Folk Song: по улице мостовой шла девица Tableau 4: Dance of the Coachmen and the Grooms 12:25 Theme of the Coachmen and the Grooms – Russian Folk Song: А снег тает, вода с крыши льется Tableau 4: The Mummers 13:13 Dance of the Mummers and the Maskers – Russian Folk Song: А мы масленицу дожидаем |

C大調+#F大調=「彼得洛希卡」和弦

史特拉斯汶基的音樂屬於調性作品(Tonal Music),因為曲子中仍然有調性中心,但卻有「複調性」的使用,他所使用的音階也跳脫一般的大小調音階,經常出現獨創的音階型態與組合。例如最有名的「彼得洛希卡和弦」(Petrushka chord),就是以C大調在上(bB調豎笛),#F大調轉位和聲(A調豎笛)在下的全新組合,突顯出音樂的「樂趣」與「矛盾」。

影片欣賞

史特拉汶斯基:《彼得洛希卡》交響團演奏版(阿姆斯特丹皇家大會堂 2011年Live’)

Stravinsky: Petroesjka / Petrouchka Concertgebouw Orchestra Live concert HD

開卷蹦藝術.享受美好閱讀時光

☕️一杯咖啡.一點心意.支持蹦藝術☕️

各類合作提案,聯繫方式:

*手機:0917.670.518

*Line:https://line.me/ti/p/LB1ro0P0AU

*E-mail:jenpin888@gmail.com

更多音樂新知

2020-10-16

【BON攝影】古典芭蕾舞劇《舞姬》(La Bayadere)聖彼得堡芭蕾舞團 2019台北國家戲劇院彩排

聖彼得堡芭蕾舞團經典芭蕾舞劇:舞姬,2019年8月於國家戲劇院彩排經典芭蕾舞《舞