【苗北講堂】2025上半年系列:法國音樂的奇妙幻境:拉威爾150週年紀念專題(五):談拉威爾的室內樂作品

Miaobei Art Center X BONART 2025-1-5

– 資訊整理共享於網路,欣賞音樂與藝術之美 –

蹦藝術 | BONART

課程主軸:

「法國音樂的奇妙幻境:拉威爾150週年紀念專題」系列課程✨

1875年法國誕生了劃時代的巨匠~拉威爾。

拉威爾的音樂生涯起步於對鋼琴的喜愛,自幼苦學,帶著滿腔熱忱踏入巴黎音樂學院,一心鑽研作曲技法,即便屢次與羅馬大獎擦肩而過,也未曾消磨他的才華與鬥志;反而,挫折成了助力~催生出更具深度的音樂感悟。

時光荏苒,拉威爾的音樂串起過去與今朝,是聆聽的盛宴;

在2025年全球紀念緬懷這位偉大作曲家 150 週年誕辰之際,拉威爾的經典旋律依舊在歲月中熠熠生輝,感動人心。

苗北藝術學苑 – 課程詳細資訊

114-1苗北講堂

※套票5堂:$ 525※請優先使用官網線上報名系統(信用卡、匯款、臨櫃現金繳費)。

※紙本報名請下載印出報名表,並繳交至苗北藝文中心1樓服務台(匯款、臨櫃現金繳費)。

授課教師 _ 林仁斌(超人氣古典音樂欣賞名家、蹦藝術執行長)

一、因應現行防疫規範,學員上課均需全程配戴口罩;並遵守本中心防疫措施相關規定,違反規定將無法入場上課。

二、課程相關事宜洽詢:活動企劃部曾小姐037-612669轉511/cctseng@miaobeiac.org

主講人|林仁斌

蹦藝術 | BONART 執行長

知名長笛演奏、指揮、撰文、演講與音樂攝影之全方位音樂家 旅法知名音樂家林仁斌自2001年自巴黎師範音樂院(École Normale Supérieure de paris)學成返國後,以長、短笛演奏、室內樂及樂團指揮活躍於國際音樂節與國內外音樂廳;演奏專輯出版有《夜間咖啡館》、《妳的我的》、《華麗聚焦-雙長笛與鋼琴的歌劇院之夜》、《華麗聚焦II-卡門》(林仁斌&周欣穎)《動物狂歡節》….等。 現為音樂藝文網站「蹦藝術|BONART」執行長與Podcast古典音樂節目《蹦藝術》主持人,深受各界樂迷喜愛。多年來撰文拍攝訪問音樂家,更以文字與攝影見長,每年演講場次超過百場;為國家交響樂團、台北市立交響樂團、長榮交響樂團與國家兩廳院、苗北藝文中心等各單位邀約之音樂講座策展、音樂導聆與撰稿人,更是公認的超人氣音樂欣賞名家。

竭誠歡迎您的參與~一起享受音樂與藝術之美💕

課程5: 談拉威爾的室內樂作品

本場演講,林仁斌老師將為您介紹拉威爾的精彩室內樂作品:拉威爾的室內樂如印象派畫家捕捉光影一樣,以用音樂捕捉音樂萬千各種瞬間精彩的樣貌,不但有音色和和聲的細膩變化,且在樂章的佈局、主題的呈示和發展等方面,都有著古典主義的嚴謹性。從弦樂奏鳴曲到鋼琴三重奏、弦樂四重奏與大編制室內樂,均值得您細細品味。

欣賞曲目:

小提琴奏鳴曲

鋼琴三重奏

弦樂四重奏

前奏與快板(為豎琴、長笛、單簧管與弦樂四重奏而作)

法國作曲家:拉威爾(Maurice Ravel, 1875–1937)

拉威爾(Maurice Ravel,1875—1937)是近代與德布西並列的偉大作曲家,他的音樂風格精緻動人,充滿特色,猶如一幅融合古典與現代、傳統與創新的絢麗畫卷;其作品在和聲、節奏、配器以及樂曲結構與創新,均有獨特創見,更對 20 世紀音樂發展影響深遠。

拉威爾 包含弦樂之室內樂作品整理

| 作品名稱 | 樂章數 | 編制 | 創作年份 |

| 小提琴奏鳴曲 Sonate pour piano et violon |

1 | 小提琴、鋼琴 | 1897 年 |

| 弦樂四重奏曲 Quatuor |

4 | 小提琴2、中提琴、大提琴 | 1902-1903 年 |

| 序奏與快板 Introduction et Allegro |

1 | 豎琴、長笛、豎笛、 小提琴2、中提琴、大提琴 | 1905 年 |

| 鋼琴三重奏曲 Trio |

4 | 小提琴、大提琴、鋼琴 | 1914 年 |

| 小提琴與大提琴之奏鳴曲 Sonate pour violon et violoncelle |

4 | 小提琴、大提琴 | 1920-1922 年 |

| 依佛瑞之名的搖籃曲 Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré |

1 | 小提琴、鋼琴 | 1922 年 |

| 吉普賽人 Tzigane |

1 | 小提琴、鋼琴 | 1924 年 |

| 小提琴奏鳴曲 Sonate pour violon et piano |

3 | 小提琴、鋼琴 | 1923-1927 年 |

*從上方表格,同時能看出第二號《小提琴奏鳴曲》(1923-1927 年),亦是拉威爾所有含弦樂之器樂室內樂作品中,寫作時間花費最長之一首。

拉威爾:a小調鋼琴三重奏

1914年至1918年第一次世界大戰爆發,拉威爾萌生想為國效勞之想法,因此報名參軍。

1915年他被錄用為救護車駕駛員,正式成為法國軍人。雖然只是駕駛貨車,他卻要在前綫冒着德國隆隆的炮火,運送軍備。

第一次世界大戰前,拉威爾貫注全副心力用5天完成了這首鋼琴三重奏。由於他當時不知道自己是否能夠生還,或許他原本可能以為這是他告別樂壇的音樂創作。

入伍後投入戰綫,拉威爾見證生離死別,創作也近乎完全停頓。

1917年因患痢疾,拉威爾只好退伍。退伍之後,他相信譜寫音樂就是他能為法國提供最好的貢獻,因而開始專心從事作曲。也在1917年他完成了鋼琴曲《庫普蘭之墓》(Le tombeau de Couperin, 1914-17),獻給為國捐軀的同袍,後來拉威爾也將此曲改編為管弦版本。

音樂欣賞:鋼琴曲《庫普蘭之墓》(Le tombeau de Couperin, 1914-17)

從軍期間拍攝下記錄照片的拉威爾:

拉威爾:《a小調鋼琴三重奏》(Trio pour piano, violon et violoncelle en la mineur),完成於1914年,是他少數的重要室內樂作品之一,也被廣泛認為是20世紀鋼琴三重奏文獻中的經典。此曲完成於第一次世界大戰爆發前夕,不僅凝聚了拉威爾對結構與音響的高度掌握,也在某種程度上透露出戰前不安與精神上的焦灼。

創作背景

這首三重奏創作於拉威爾位於法國西南部的家鄉巴斯克地區(Saint-Jean-de-Luz)。當時,他正準備加入法軍,參與第一次世界大戰。戰事將起的陰影與內心動盪,使得這首原本規劃已久的作品在短短幾週內火速完成。拉威爾曾自述:「我拼命地寫,像是在逃避一場即將爆發的風暴。」

在這首三重奏中,我們可以感受到他融合了法國印象主義的音色魔法與德奧古典形式的嚴謹架構,也處處展現出他對非西歐文化(特別是巴斯克、亞美尼亞、東方)的興趣。

樂章與音樂特色

作品共分為四個樂章,展現出精緻工藝與強烈個性之結合:

1. Modéré

第一樂章融合抒情與韻律,主題中帶有巴斯克舞蹈節奏感,小提琴與大提琴以細膩的聲線交織,鋼琴以透明和聲包覆其間。主題具有細膩裝飾與不對稱節奏,是一種對傳統奏鳴曲式的自由處理。

2. Pantoum: Assez vif

此樂章以馬來詩歌形式“Pantoum”命名——一種重覆與交錯的詩句結構。拉威爾將此結構轉化為音樂對話的手法,主題反覆交錯、節奏活潑。音樂跳躍如舞,熱情中不乏冷峻的機智,顯示出他對複雜對位與節奏的掌控能力。

3. Passacaille: Très large

第三樂章以「帕薩卡利亞」(一種反覆低音主題的變奏曲式)為形式,展現拉威爾對巴赫式結構的致敬。主題由大提琴低聲吟唱而出,逐步堆疊出極具重量感與情感深度的音響層次,是全曲最嚴肅與冥想性的篇章。

4. Final: Animé

終樂章展現出爆發的能量與節奏推進感,運用大量複節奏與不對稱拍子,技術挑戰極高。這是一場精緻而緊湊的音樂狂歡,也暗示著一種對命運的對抗與超越。

風格與影響

拉威爾在此曲中展現他對聲響色彩、結構設計與民族素材融合的極致手藝。儘管這首作品有著印象派的光影特質,但其邏輯與結構嚴密,更接近古典主義與現代主義交會的巔峰。評論界常將其與福瑞的鋼琴三重奏、舒曼與勃拉姆斯的經典作品並列,稱其為20世紀室內樂中的「極致之作」。

拉威爾的《a小調鋼琴三重奏》不僅是音樂技術的華美展現,更是一部深刻映照歷史與個人情感的作品。它見證了拉威爾如何以冷靜理性包裹內心激情,以及他由印象派詩人轉變為結構大師的關鍵時刻。

Maurice Ravel-Piano Trio in A minor + Sheets

第一樂章

中板(Moderato),8/8拍,自由的奏鳴曲式,西班牙巴斯克舞曲(Basque)風格。每小節的8拍使用巴斯克舞曲的韻律(3+2+3)。

第二樂章(9:52)

詼諧曲(Scherzo),很生動的(Assez vif),三段體A-B-A’。

第三樂章(14:23)

帕薩卡里亞(Passacaglia),3/4拍

第四樂章(21:30)

終曲,精神抖擻地(Anime),自由的迴旋曲。

音樂會版本欣賞

Ravel: Piano Trio in A minor – Janine Jansen – International Chamber Music Festival – Live HD

拉威爾的小提琴奏鳴曲(資料整理於網路與維基百科)

法國作曲家:拉威爾(Maurice Ravel, 1875–1937)共創作有二首《小提琴奏鳴曲》,第一號與第二號兩曲創作間隔長達30年。

第一號《小提琴奏鳴曲》(1897)

拉威爾的第一號《小提琴奏鳴曲》(Sonate pour violon et piano, 1897)是一部風格尚未成熟、但極具研究價值的早期作品。這首奏鳴曲完成於拉威爾尚在巴黎音樂院學習期間,並未由作曲家本人正式出版,也直到20世紀後半才由音樂學者整理出版,編為「作品遺作」(Œuvre de jeunesse)。

第一號是拉威爾死後才出版的單樂章小提琴奏鳴曲,也被稱為《遺作小提琴奏鳴曲》( Sonate Posthume pour Violon et Piano)。是他創作於約 1897年,仍在巴黎音樂院就讀之學生時期作品。此曲在拉威爾生前並未出版,是由美國音樂學者阿爾比‧奧瑞斯坦(Arbie Orenstein)於 1975年時重新發掘,其後由法國出版社Salabert出版,世人方知此曲。也是拉威爾創作作品中,最早以小提琴為主創作之器樂奏鳴曲。

【作品背景】

拉威爾在1895至1897年間仍處於探索個人語言的階段,這首奏鳴曲是他早期嘗試嚴肅室內樂創作的例證。彼時的他深受法國浪漫樂派(如法朗克、佛瑞)影響,同時對德國古典形式也保有尊重與學習的態度。本曲首演於私密的沙龍音樂會上,並未受到廣泛關注,直到1970年代才由法國小提琴家 Jean-Jacques Kantorow 率先錄製,使之重新被世人認識。

音樂風格與特色

與他後期風格的冷靜節制、色彩斑斕截然不同,這首奏鳴曲顯得較為溫潤抒情、和聲語言也更接近晚期浪漫派。樂曲分為三個樂段:

-

Allegro moderato – 首樂章以抒情的旋律展開,小提琴線條飄逸而柔和,鋼琴則以寬廣和聲伴隨,呈現出近似佛瑞與聖桑式的優雅氣質。

-

Intermezzo: Très lent – 第二樂章展現出某種內省的靜謐感,簡約卻深刻,顯示出拉威爾對色彩與音響空間的敏感,也隱約預示他未來對音色處理的獨到直覺。

-

Finale: Animé – 終樂章活潑明快,富有舞曲節奏感與法式優雅,結構相對簡潔,卻不乏創意,是拉威爾年輕時對活力與形式掌握的試驗。

歷史與學術意義

儘管這部作品尚未展現出拉威爾標誌性的印象派語言或實驗精神,但卻是一扇窺見他創作蛻變初期的窗。音樂學界普遍認為,這首奏鳴曲顯示他在學術訓練與個人風格間的過渡與掙扎,也為日後的《Tzigane》與1927年正式發表的《第二號小提琴奏鳴曲》奠定技術與形式基礎。

對於研究拉威爾風格演進者而言,這是一部不可忽視的作品——它見證了一位大師,在成為「拉威爾」之前,曾經歷的年輕而富含詩意的嘗試。

單樂章 曲式簡表

↓點按下方藍色字體段落,直接聽音樂

| 結構 | 段落 | 小節 |

| 呈 示 部 | 第一樂念 | 1-33 |

| 過門 | 34-39 | |

| 第二樂念 | 40-63 | |

| 結束樂段 | 64-73 | |

| 第一主題再現 | 74-80 | |

| 發 展 部 | 動機發展 I | 81-120 |

| 動機發展 II | 121-169 | |

| 動機發展 III | 170-200 | |

| 再 現 部 | 第一樂念 | 201-215 |

| 第二樂念 | 216-233 | |

| 結束樂段 | 234-243 | |

| 尾奏 | 244-251 |

第一號《小提琴奏鳴曲》(1897)

精彩演奏版本

Kavakos Leonidas & Yuja Wang

Live’ at Carnegie Hall(2014)

第二號《小提琴奏鳴曲》創作背景

第二號《小提琴奏鳴曲》則是創作於 1923- 1927年期間,因為帶有印象全音階 德布西的音樂色彩、爵士樂藍調音階素材以及法國前輩作曲家法朗克等抒情語法,也同時是拉威爾最後一首包含弦樂之器樂室內樂作品,音樂與創作技法成熟,因此非常值得一聽。

由於第一號遺作是後來才被發掘出版,故創作時期之背景已不可考,故後續創作背景均以第二號奏鳴曲為主。

從本曲創作年份(1923-1927)來看,拉威爾於創作第二號奏鳴時期,於 1922年 至1928年間,經常出國於世界各地旅行及巡迴演出,因此他的音樂創作中增加不少了異國素材(例如爵士音樂的影響最為明顯)。同時期與《小提琴奏鳴曲》(Sonate poue Violon et Piano)接近之重要的作品另有:《小提琴與大提琴奏鳴曲》(Sonate pour Violon et Violoncelle)、 《吉普賽人》(Tzigane)、《兒童與魔咒》(L’Enfat et les sortleges)、《依佛瑞之名的搖籃曲》(Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré)、管弦樂曲《波麗露》(Boléro)等等。

而拉威爾本身擅長之樂器是鋼琴,但是由於他不斷積極研究例如:帕格尼尼(Niccolo Paganini, 1782~1840)之無伴奏小提琴神作《24首隨想曲》op.1(24 Caprices),加上周遭幾位好友都是演奏名家,所以拉威爾越來越能準確地捕捉弦樂演奏者精彩而準確的語法來進行創作。

在欣賞第二號前,可以再提到另外一首《吉普賽人》(Tzigane):

拉威爾於 1922年倫敦音樂會上遇見了匈牙利女小提琴家 葉莉‧達拉妮(Jelly d’Arányi, 1893 -1966)。

葉莉‧達拉妮是匈牙利的小提琴大師 姚阿幸(Joseph Joachim, 1831~1907)之孫外甥女,傳承了 姚阿幸一派之高超演奏技巧,據說什麼曲目都難不倒她。所以 拉威爾為她創作了著名炫技樂曲《吉普賽人》(Tzigane),於 1922年開始創作, 1924年 4月 23日完稿。

這段精彩的創作故事與樂曲介紹,蹦藝術亦有專文整理喔~請見下方延伸閱讀文章↓。

延伸閱讀:

第二號奏鳴曲 首演花絮

拉威爾第二號《小提琴奏鳴曲》題獻給法國小提琴家好友 艾蓮娜.約丹-莫杭居 (Hélène Jourdan-Morhange, 1888-1961),但因為艾蓮娜因得風濕病最終無法擔任演出,後來由羅馬尼亞小提琴家 安奈斯可(George Enescu, 1881-1955)擔任首演小提琴演奏者,鋼琴是作曲家 拉威爾本人。首演於 1927年 5月 30日,法國巴黎艾拉爾音樂廳(Salle Érard)舉行。本曲首演獲得盛大之成功。

艾蓮娜於拉威爾過世之後,回憶奏鳴曲之創作過程:「他(拉威爾)對於所有能使用之演奏技巧皆充滿興趣,並且極力想知道小提琴之能力範圍可表現的最高境界。」(Everthing to do with technique interested him and he wanted to know the violin’s most extreme capabilities.)

「⋯我記得當時他正在寫作他的《小提琴奏鳴曲》,而我時常習慣前往幫助他抄寫聲部,並提供弓法與指法。」(…I remember the time when he was writing his Sonata for violin and piano and I often used to go and help him copy out parts and put in the bowings and fingerings.)

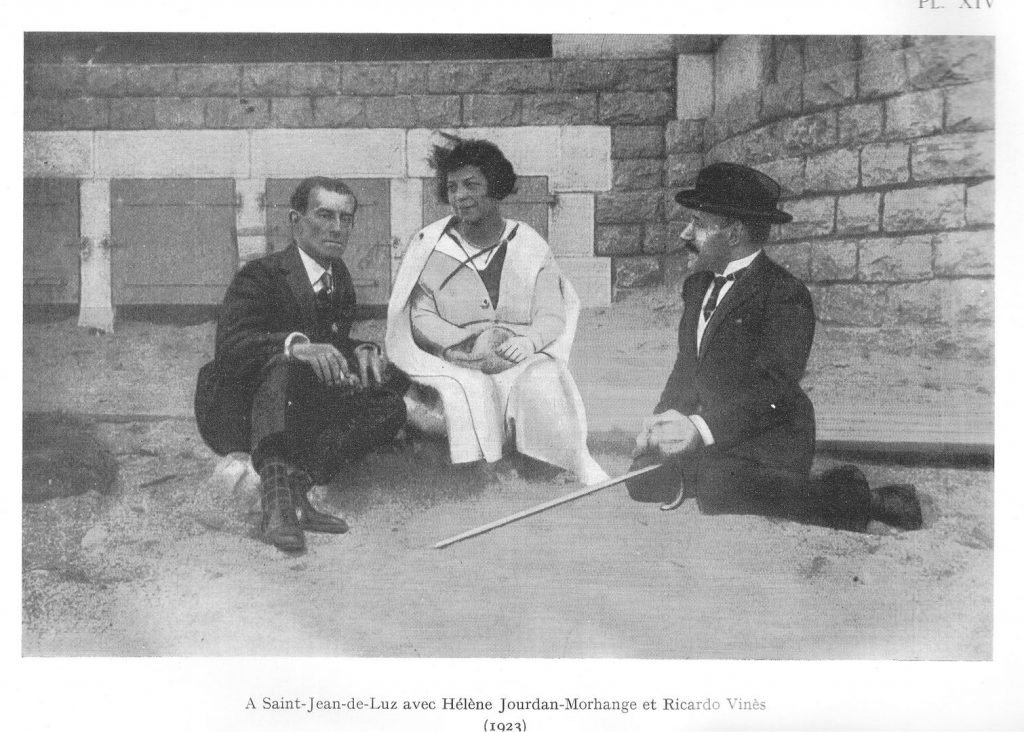

下方照片為拉威爾與朋友們的聚會,照片最左方女士為 艾蓮娜.約丹-莫杭居 (Hélène Jourdan-Morhange, 1888-1961):

曼紐因對首演前的回憶

關於首演前之花絮,小提琴演奏家 曼紐因(Yehudi Menuhin, 1916~1999)也曾提供了一段非常有趣之回憶,那時他正在巴黎與 安奈斯可學琴,當時碰到的一段插曲:

「莫里斯‧拉威爾突然地闖進我們之間(曼紐因與老師 安奈斯可),他一併帶來之鋼琴與小提琴奏鳴曲樂譜,上面墨水仍未乾。看似是他的出版商-杜蘭,希望能馬上聽到此樂曲⋯。於是, 伴隨著 拉威爾本人之鋼琴伴奏,安奈斯可隨即視奏了此複雜作品,他們有時因需講解說明而暫停演奏。後來 拉威爾表示練習告一段落,但 安奈斯可建議他們再從頭至尾演奏一次,此次演奏時,安奈斯可將手抄譜放置一旁並且憑記憶拉奏全部樂曲。」

Yehudi Menuhin:「Maurice Ravel suddenly burst into our midst, the ink still drying on a piano-and-violin sonata which he had brought along. It seemed his publisher, Durand, wished to hear it immediately. . . . Then, with Ravel at the piano, sight-read the complex work, pausing now and again for elucidation. Ravel would have let matters rest there, but Enesco suggested they have one more run-through, whereupon he laid the manuscript to one side and played the entire work from memory.」

1927年開始,曼紐因赴巴黎追隨 安奈斯可學習。

爵士音樂之影響

由於造訪美國旅行演奏,拉威爾有機會與各界音樂人式碰面,包含了當時想拜師的 喬治.蓋希文。當時已經是著名爵士音樂作曲家的蓋西文,曾想向拉威爾拜師,但被拒絕了。拉威爾的理由是不想讓蓋西文失去原本的創作力, 但兩人成為好友。據說當蓋希文提出要學習作曲時,拉威爾問了蓋西文作曲的收入,還開玩笑地回覆「你賺的錢遠遠多多於我,應該是我向你學習才對…」

爵士音樂對拉威爾非常有吸引力,後來他所創作的「左手鋼琴協奏曲」以及「G大調鋼琴協奏曲」,均明顯反映出到爵士音階與樂風的影響。

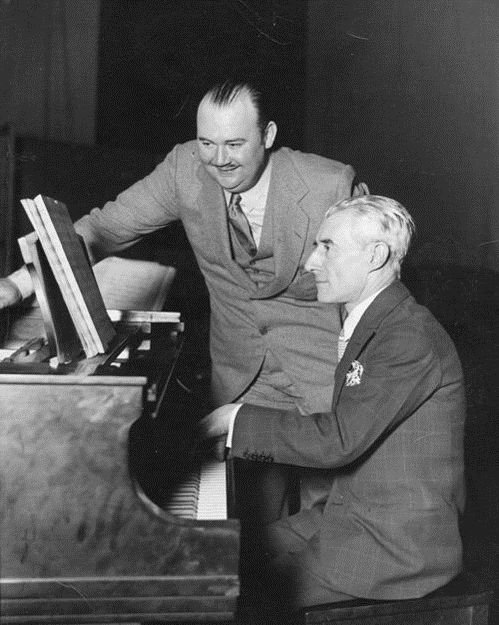

照片:拉威爾與蓋希文

照片:拉威爾 與 爵士樂團指揮 保羅·懷特曼合照。 (保羅·懷特曼(Paul Whiteman, 1890-1967)就是 蓋希文著名《藍色狂想曲》(Rhapsody in Blue)的首演指揮家。)

拉威爾 包含弦樂之室內樂作品整理

| 作品名稱 | 樂章數 | 編制 | 創作年份 |

| 小提琴奏鳴曲 Sonate pour piano et violon |

1 | 小提琴、鋼琴 | 1897 年 |

| 弦樂四重奏曲 Quatuor |

4 | 小提琴2、中提琴、大提琴 | 1902-1903 年 |

| 序奏與快板 Introduction et Allegro |

1 | 豎琴、長笛、豎笛、 小提琴2、中提琴、大提琴 | 1905 年 |

| 鋼琴三重奏曲 Trio |

4 | 小提琴、大提琴、鋼琴 | 1914 年 |

| 小提琴與大提琴之奏鳴曲 Sonate pour violon et violoncelle |

4 | 小提琴、大提琴 | 1920-1922 年 |

| 依佛瑞之名的搖籃曲 Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré |

1 | 小提琴、鋼琴 | 1922 年 |

| 吉普賽人 Tzigane |

1 | 小提琴、鋼琴 | 1924 年 |

| 小提琴奏鳴曲 Sonate pour violon et piano |

3 | 小提琴、鋼琴 | 1923-1927 年 |

*從上方表格,同時能看出第二號《小提琴奏鳴曲》(1923-1927 年),亦是拉威爾所有含弦樂之器樂室內樂作品中,寫作時間花費最長之一首。

第二號《小提琴奏鳴曲》(1927)

拉威爾(Maurice Ravel)第二號《小提琴奏鳴曲》(Sonate pour violon et piano No. 2 in G major),完成於1927年,是他晚期創作中的一部重要室內樂作品,亦是其唯一在生前正式出版的小提琴奏鳴曲。這首奏鳴曲不僅展示了拉威爾精煉後的創作語言,也體現了他對20世紀初法國音樂風格與美國爵士影響的深刻融合。

創作背景

1920年代的拉威爾,正處於其音樂風格最成熟與自由的階段。在一戰結束後的法國,他受到美國文化輸入的啟發,特別對爵士樂與藍調(blues)產生濃厚興趣。他常出入巴黎的爵士酒館,也在1928年訪美巡演,對黑人音樂與藍調的節奏語言有極大好感。

這首奏鳴曲的靈感即源於他與小提琴家Hélène Jourdan-Morhange的長年合作與友誼,並於1927年完成、1928年首演。儘管他早在1922年便構思此曲,但歷經五年才完成,足見他對於這部作品的構思之細膩與慎重。

音樂特色與樂章結構

此曲共三樂章,長度約為17分鐘,風格清晰簡潔,對位嚴密,音響通透,被譽為「拉威爾對聲響極簡主義的極致追求」。

1. Allegretto

第一樂章以剔透、幾近乾燥的聲響鋪陳,主題線條簡潔,小提琴與鋼琴保持強烈的獨立性。兩件樂器幾乎像是在平行世界運行,展現出拉威爾「雙重主體」的對話式語言。他曾直言:「這首奏鳴曲就是為了凸顯鋼琴與小提琴的『不協調本質』。」

2. Blues: Moderato

本曲最為人稱道的樂章,深受美國藍調與爵士影響。拉威爾巧妙融合搖擺節奏、滑音(glissando)、藍調音階,並保留法式精緻與結構嚴謹。這是古典語彙與流行語法的完美對話,展現了作曲家對異文化的開放心態。

3. Perpetuum mobile: Allegro

終樂章如其名,是一場不間斷的快速機械運動,小提琴與鋼琴輪番推進,彈跳的節奏與持續運行的動能構成結尾的狂歡。技術要求高,亦展現拉威爾對速度與精確度的極致控制。

歷史地位

拉威爾第二號《小提琴奏鳴曲》不僅是其晚期風格的代表,更是法國音樂中對爵士語言最具創意的吸納範例之一。它的結構簡潔但極富表情張力,既不是純粹的印象派,也不同於浪漫主義奏鳴曲的深沉,而是自成一格的現代主義語彙。

對許多現代作曲家與小提琴家而言,這首作品不只是挑戰技巧的試金石,更是一部充滿個性與文化交錯的經典。其冷靜、節制又富創造力的聲響,讓它在小提琴與鋼琴的室內樂曲目中,長年屹立不搖。

第一樂章 曲式簡表

↓點按下方藍色字體段落,直接聽音樂

| 結構 | 段落 | 小節 |

| 呈 示 部 | 第一主題 | 1-33 |

| 過門 | 34-47(第三拍止) | |

| 第二主題 | 47(第四拍起)- 86 | |

| 結束樂段 | 86(第四拍起)- 96 | |

| 發 展 部 | 動機發展 I | 97-107 |

| 動機發展 II | 108-132 | |

| 動機發展 III | 133-172 | |

| 再 現 部 | 第一主題 | 173-208 |

| 結束樂段 | 209-224 | |

| 尾奏 | 225-232 |

第二樂章 曲式簡表

↓點按下方藍色字體段落,直接聽音樂

| 段落 | 樂段 | 小節 |

| 導奏 | 1-10 | |

| I | A | 11-36 |

| B | 37-53 | |

| A’ | 54-63 | |

| II | C | 64-77 |

| D | 78-94 | |

| III | E | 95-109 |

| E’ | 110-120 | |

| IV | D’ | 121-129 |

| D’’ | 130-137(第一拍止) | |

| 尾奏(A’) | 137(第二拍起)-145 |

第三樂章 曲式簡表

↓點按下方藍色字體段落,直接聽音樂

| 結構 | 段落 | 小節 |

| 呈 示 部 | 導奏 | 1-14 |

| 第一主題 | 15-45 | |

| 過門 | 46-51 | |

| 第二主題 | 52-84 | |

| 結束句 | 85-88 | |

| 發 展 部 | 動機發展 I | 89-114 |

| 動機發展 II | 115-138 | |

| 再 現 部 | 第一主題 | 139-154 |

| 高潮樂段 | 155-176 | |

| 尾奏 | 177-194 |

第二號《小提琴奏鳴曲》(1927)

精彩演奏版本

Bomsori Kim & ChangYoung Shin

Ravel’s Violin Sonata No. 2 on the composer’s 143rd birthday.

金春曦(Bomsori Kim),1989年生於韓國大邱,是當代極具國際聲望的小提琴家。五歲學琴後展現卓越音樂天賦,於首爾國立大學完成學士學位,後赴美進入茱莉亞音樂學院,師從Sylvia Rosenberg與Ronald Copes,取得碩士及藝術家文憑。

她在多項國際大賽中屢獲殊榮,包括柴可夫斯基、伊莉莎白女王、ARD、西貝流士等比賽,並於2016年在第15屆維尼亞夫斯基大賽中獲得第二名與多項特別獎,確立其世界級演奏家的地位。金春曦與多個頂尖樂團合作,包括紐約愛樂、丹麥國家交響樂團與蒙特婁交響樂團,並曾登上卡內基音樂廳、柏林愛樂廳與維也納金色大廳等世界舞台。

Bomsori Kim 的錄音作品亦備受讚譽,包括與華沙愛樂合作的《Wieniawski/Shostakovich》、與鋼琴家布萊哈奇(Rafał Blechacz)合作的《Fauré, Debussy, Szymanowski, Chopin》,以及2021年發行的德意志留聲機專輯《Violin on Stage》。她使用的是1725年製瓜奈里·德爾·傑蘇「ex-Moller」名琴,由三星文化基金會與芝加哥斯特拉迪瓦里協會長期出借。

Bomsori Kim 的演奏風格結合東方的敏感與歐洲的厚重,技藝精湛、情感真摯,為新世代小提琴家中的佼佼者,亦是韓國音樂界的國際代表。

演奏細膩精湛,近年之錄音也獲得國際間一片好評。

Augustin Hadelich – Ravel Sonata with Orion Weiss (Live November 2021)

奧古斯丁・哈德里希(Augustin Hadelich),當代備受矚目的小提琴家,以深邃情感與精湛技巧聞名於世。他1984年出生於義大利托斯卡尼,成長於德國移民家庭,自幼在葡萄園田野間與音樂為伴。五歲開始學琴,展現出非凡天賦,然而十五歲時遭遇嚴重火災,導致全身大面積燒傷,差點永遠無法再演奏。經歷漫長的復健後,他奇蹟般重拾琴弓,也賦予他的音樂更深層的情感深度。

哈德里希後來赴美進入茱莉亞音樂學院深造,師從Joel Smirnoff。他的音樂風格融合了德奧傳統的理性與義大利風光的詩意,無論詮釋巴赫、貝多芬,還是現代作品,都展現出細膩、誠實且富有說服力的演奏語彙。2006年,他贏得印第安納波里斯國際小提琴大賽金獎,自此展開國際音樂會生涯。2016年,他以錄製達洛索拉里(Henri Dutilleux)作品榮獲格萊美「最佳器樂獨奏獎」,肯定他在當代音樂詮釋上的傑出表現。

他目前演奏的是1723年製「Ex-Kiesewetter」史特拉迪瓦里名琴,與柏林愛樂、波士頓交響、紐約愛樂等頂尖樂團合作頻繁。評論家讚譽他演奏「兼具理性與詩意」、「每個音符都像在訴說故事」。哈德里希以生命經歷灌注音樂,將創傷轉化為動人的聲音,成為當代最能觸動人心的音樂詮釋者名家。

延伸欣賞

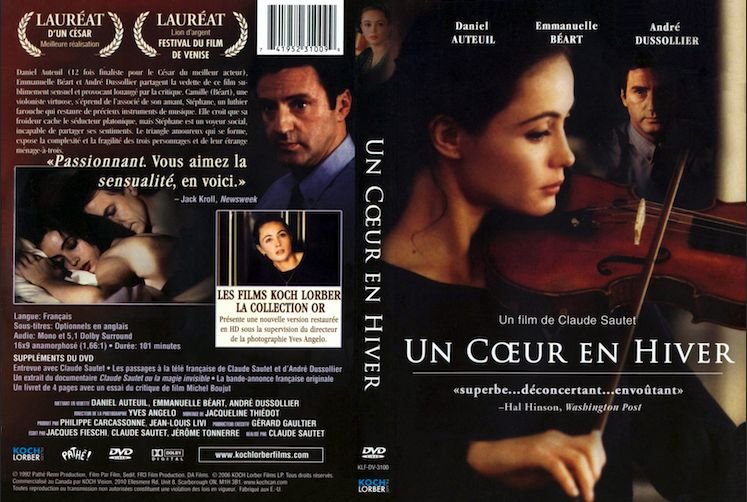

電影《今生情未了》

威尼斯影展銀獅獎等四項大獎、法國凱薩獎最佳導演、男配角,歐洲電影獎最佳男主角。由丹尼爾奧圖、艾曼紐琵雅、安狄度索里亞三位出色演員擔任演出。

一對志趣相投的好友合作開設小提琴工作室,少話沈穩的琴師史戴芬(丹尼爾奧圖)負責樂器修復,善於社交的瑪西姆(安狄度索里亞)則忙於銷售業務,兩人在樂音繚繞的美妙工作中合作無間,直到遇見閃耀動人的美女小提琴演奏家:卡蜜(艾曼紐琵雅),這段歡快的友誼奏鳴曲開始變調…

因女友卡蜜演奏專輯錄製在即,瑪西姆將調音、修整小提琴的重責大任交給摯友史戴芬負責,沒想到在工作過程中,才氣逼人甚至帶點傲氣的卡蜜竟默默地被沈默木訥、埋首工作的史戴芬吸引。她好奇這個可以摸透琴身琴弦的認真男人,是否也能看透自己內心的弦外之音。但無論卡蜜如何明示暗示,史戴芬的心彷彿被寒冰凍住,總是點到為止、不為情動搖,反而是瑪西姆漸漸察覺到女友的反常,三人的關係彷彿樂曲糾纏的音符,越演越烈卻也越來越難解……

*電影劇情文字簡介取自官方網站

而《今生情未了》除了刻劃三人關係的微妙與掙扎,電影中所用的音樂,全部取自拉威爾的室內樂作品,包括了:a小調鋼琴三重奏、為小提琴與大提琴的奏鳴曲、小提琴與鋼琴奏鳴曲等。

這裡還特別拍到樂譜上的作曲家名字(其實還為了畫面美觀,沒把樂譜打開來…XD)

雖然卡蜜勇敢的向史蒂芬示愛;但心中擔憂自己橫刀奪愛的史蒂芬面臨友情與愛情的抉擇卻臨陣退縮,封閉了自我,冰冷如冬的心始終無法融化…

麥沁為了幫卡蜜療傷,遂安排她巡迴演出,在離開前夕,卡蜜和史帝芬在咖啡店裡告別,卡蜜心裡想著,只要史帝芬一句話她就留下,但史帝芬史始終沉默龜毛,卡蜜傷心搭上麥沁的車離去,當車子緩緩移動時,卡蜜卻回眸凝望著咖啡店裡的史帝芬,眼神恍若無言的控訴…也讓電影最後結束在無盡的傷感之中…

Youtube找到的完整版電影分享❤️(英文字幕)

謝謝您~來到蹦藝術❤️

認識蹦藝術的幾個方法:

1. 加入蹦藝術群組

實體與線上音樂講座訊息、各種音樂分享、優質音樂會折扣碼、精彩藝文旅遊行程…,好康優惠不漏接❤️

加入方式:

請先聯繫蹦藝術林仁斌老師本人,由林老師協助加入專屬課程群組。

https://line.me/ti/p/LB1ro0P0AU

2. 聆聽蹦藝術 – Podcast

蹦藝術Podcast 一鍵通:https://linktr.ee/bonart

3. 贊助蹦藝術(單次或定期定額贊助)

從製播節目到網頁文章撰寫、網站維護,都需要經費,更需要您的贊助

無論是單次贊助,或者定期定額贊助,蹦藝術都感謝您對我們的支持❤️

開卷蹦藝術.享受美好閱讀時光

☕️一杯咖啡.一點心意.支持蹦藝術☕️

各類合作提案,聯繫方式:

*手機:0917.670.518

*Line:https://line.me/ti/p/LB1ro0P0AU

*E-mail:jenpin888@gmail.com

更多音樂新知

2026-02-04

【BON音樂】蹦藝術X上海商業儲蓄銀行「豐富人生 X 音樂天地」公益講座— 林仁斌/布拉姆斯《第四號交響曲》

有些音樂,並不只是被「聽見」,而是悄悄走進內心深處,陪伴我們走過人生的某個時刻。