【BON音樂】淺談德布西《牧神午後前奏曲》

Prélude à l’après-midi d’un faune

– 資訊整理共享於網路,一起欣賞音樂與藝術之美 –

蹦藝術 | BONART

不知道大家是否已經注意到,最初撰寫得布西專文的2018年是法國作曲家德布西(Claude Debussy, 1862-1918)逝世100週年,而幾年前的2012年則是德布西誕生150週年。

法國音樂界的英雄人物:德布西

今天要與大家分享的,是德布西以獨特的「全音階」(Whole Tone Scale)運用作為為主要素材,並結合多變的節奏與全新管弦樂色彩,於1894年所完成的重要管弦樂作品:《牧神午後前奏曲》(Prélude à l’après-midi d’un faune)。

這首曲目除了是法國印象樂派的第一部劃時代作品,也被譽為開創二十世紀現代音樂之聲的先驅之作。

延伸閱讀

《牧神午後前奏曲》(Prélude à l’après-midi d’un faune)

象徵派詩人馬拉梅與牧神午後

→馬拉梅簡介

詩人:馬拉梅(Stéphane Mallarmé, 1842-1898)

早在德布西創作此曲的18年前的1876年,法國象徵派重要詩人 – 馬拉梅(Stéphane Mallarmé, 1842-1898)已發表了名為牧神午後》(L’après-midi d’un faune)的116行詩,詩裡以牧神午後場景朦朧的意境,訴說象徵派詩人對於希臘神話世界的幻想。馬拉梅以牧神第一人稱的感傷、意欲、失落與悵然的心情,帶領人們進入遠離現實的似夢場景。

《牧神午後》詩集封面

【BON知識】 「牧神」(Faune)在上方封面裡之所以以(Favne)呈現,是因為古羅馬字沒有「U」,故古時「U」常以古典拉丁字母拼寫「V」呈現,所以詩集亦保留這樣的拼寫方式。現代另一個常見例子是時尚珠寶品牌「寶格麗」(BVLGARI),其商標也是採用古典拉丁字母拼寫方式,如果拼成(BULGARI)亦為正確拼法。

《牧神午後》此首116行詩,最初版本於1865年(馬拉美在1865年6月寫信給亨利·卡扎利(Henri Cazalis)時首次提到此詩)至1867年期間寫成,終稿於1876年出版。

詩裡描述了古羅馬神話中牧神(Faune)剛從午睡中甦醒過來的感官經驗,他以夢一樣的囈語詳述晨間與幾名仙女(Nymph)相遇的經過,整段獨白儼如夢囈。

馬拉梅的原詩大意如下: 「半人半羊的牧神,在復活節的午後從睡眠中甦醒,覺得似乎曾在半夢半醒之間見到一群仙女,飄然從眼前掠過,就在思緒恍惚盤旋之際,他伸手折了一段蘆葦做成笛管,忽然看見潔白的肌膚閃現在水邊的草叢間,牧神反覆推究自己的感覺與情緒... 夢耶?非耶? 慢慢地,思緒在他心中形成一個微妙的忖測:隨著笛聲悠揚起舞的難道是天鵝? 不!那是因水仙女神逃入湖中而使波光瀲灩。 牧神的思想逐漸狂放,他幻想黃昏時將女神維納斯擁在懷中的激情,然而這時他卻又開始昏昏入睡,揮手告別清醒的現實、少女及無盡的情慾,牧神再度走向那隱晦無邊的夢境之中…」。

| 法文原詩 | 英文翻譯 |

| L’Après-Midi d’un Faune

le Favne Ô bords siciliens d’un calme marécage Autre que ce doux rien par leur lèvre ébruité, Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne Ô Nymphes, regonflons des souvenir divers. Je t’adore, courroux des vierges, ô délice Tant pis ! vers le bonheur d’autres m’entraîneront Je tiens la reine ! |

L’Apres-midi d’un Faune

The Faun O Sicilian shores of a marshy calm Other than this sweet nothing shown by their lip, the kiss Try then, instrument of flights, O malign O nymphs, let’s rise again with many memories. I adore you, wrath of virgins, O shy No matter! Others will lead me towards happiness I hold the queen! |

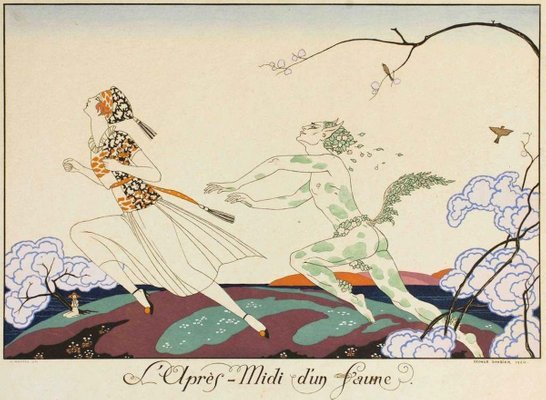

《牧神午後》對繪畫的啟發

畫家馬奈(Édouard Manet, 1832-1883)於1876年因馬拉梅詩作產生靈感生而繪製之《牧神》

Édouard Manet “Illustration” inspired by the poem “L’après-midi d’un faune” by Stéphane Mallarmé, 1876.

馬奈(Édouard Manet, 1832-1883)所畫的仙女們,畫風筆觸簡單但卻讓人產生無限遐想

牧羊神 Pan 視角~帶有異色風格插畫的英文版詩集

詩人.藝術家的週六聚會

牧神午後前奏曲

1894年,他根據詩人馬拉梅(Stéphane Mallarmé, 1842-1898)的詩所譜寫的《牧神的午後前奏曲》(Preludé á L’apres-midi d’un faune, 1892-1894)完成,大受各界好評與歡迎,德布西終於從「一位普通的青年作曲家」,轉型成為「具有才氣、光明未來的年輕音樂家」,他終於找到了自己未來的方性,也因為他確立了未來音樂風格的走向,更為法國接下來的20世紀音樂,開創出一條全新的道路。

德布西本人《牧神午後前奏曲》珍貴樂曲手稿

德布西 字跡秀麗的親筆簽名

左上 為1883-1884年期間的簽名 – 左下 為1897年簽名

右上 為1886-1889年期間的簽名 – 右下 為1892年簽名

訝異嗎?德布西細膩的一面不僅僅在簽名,也展現在音樂創作的細節裡:無論曲式、和聲、記譜皆然~

關於創作與首演

德布西《牧神午後前奏曲》在1892年到1894年之間創作,他以當時傑出全新的管弦樂法譜寫此曲,並於1894年12月22日在巴黎首演而獲得極大成功,奠定作曲家德布西的名聲,更被譽為開創現代音樂之聲,也是音樂史上少數在首演當天即被觀眾喜愛,現場「安可」(Encore)演奏全曲的曲目。(所以首演當天一共完整演奏兩次)

全曲管弦樂器編制如下:

| 長笛三部 雙簧管兩部 單簧管兩部(使用A調與bB調樂器) 英國管 低音管兩部 法國號四部(適時加入弱音器) 豎琴兩部 古鈸(Crotales – Antique Cymbals) 弦樂五部 |

長笛獨奏之第一主題樂句,也是貫穿全曲之主要旋律:

這段由無伴奏長笛開場獨奏的第一主題旋律,充滿幻想風格,代表著牧神午後的囈夢。也因為描寫牧神的樂器「Syrinx」,故由長笛擔任此重要的角色,以象徵牧神。

更特別的是,這句描寫牧神的主題,以長笛音孔全開的中音升C音起始,進而帶出含著半音階結構的全音階旋律。乍聽之下沒什麼問題,但中音升C其實是長笛這項樂器音色與音準最難克服的音,不曉得德布西本人知不知曉這件事,而故意給長笛獨奏著們留下了這樣的一個難題?(笑)

總之還是一句話,這個音就交給獨奏者傷腦筋就好,觀眾只需要好好欣賞音樂即可~

我個人非常佩服德布西卻利用長笛的這個中音升C音,乍看似乎充滿樂器之缺點,但卻能成功地一向亮麗的長笛,製造出音色模糊的豐富曲趣。

此曲配器與音樂特色如下:

- 長笛獨奏為樂曲旋律中心,但不再高音模仿鳥鳴,反而集中在中、低音域,創造朦朧的氛圍。

- 法國號雖有四部,加入弱音器,創造全新的音色。

- 單簧管演奏者需同時使用A調與bB調樂器,創造音色變化層次

- 雙簧管演奏歌唱抒情旋律,柔化旋律線條

- 英國管加入,豐富雙簧樂器的中低音域

- 全音階的大膽使用,使全曲呈現出朦朧似夢似幻的神話午後場景。

- 「古鈸」是全曲唯一使用的打擊樂器,不用則已,一用驚人。輕巧空靈的音色具備非常有畫龍點睛的效果。

「古鈸」(Crotales – Antique Cymbals)的音色

德布西本人觀點

對於本曲,德布西自己更是這樣解說的:

「這首前奏曲是以極自由的方式詮釋 斯特凡‧馬拉梅美麗的詩。我絕不說這是此詩的總結語,不如說這是一連串場景。半獸神的欲求夢,就在這些背景之前,午後熱氣中蠢蠢欲動。然後,追逐受驚的水的精靈、女神。最後半獸神疲於奔逐,陶然入睡。他在夢中很滿意的實現普遍自然的所有事物,統統歸他所有。」

馬拉梅的感動

據說原本對於詩作被譜成樂曲,感到不以為然,甚至反感的馬拉梅,在現場聆聽過樂曲首演之後,留下了這樣的話語給作曲家德布西:(實際聆聽過後,馬拉梅從原先的不認同,轉為對德布西極度讚賞:)

「“I have just come out of the concert, deeply moved. The marvel! Your illustration of the Afternoon of a Faun, which presents a dissonance with my text only by going much further, really, into nostalgia and into light, with finesse, with sensuality, with richness. I press your hand admiringly, Debussy. Yours, Mallarmé」

「我剛從音樂會出來,深深地感動。這是奇蹟!你對於牧神午後的描寫,展現了與我詩作的截然不同表現:更深入、而真實地進入懷舊、且充滿光明,非常靈巧、感性,而且豐富。

我羨慕地深深握住你的手~你的馬拉梅」。

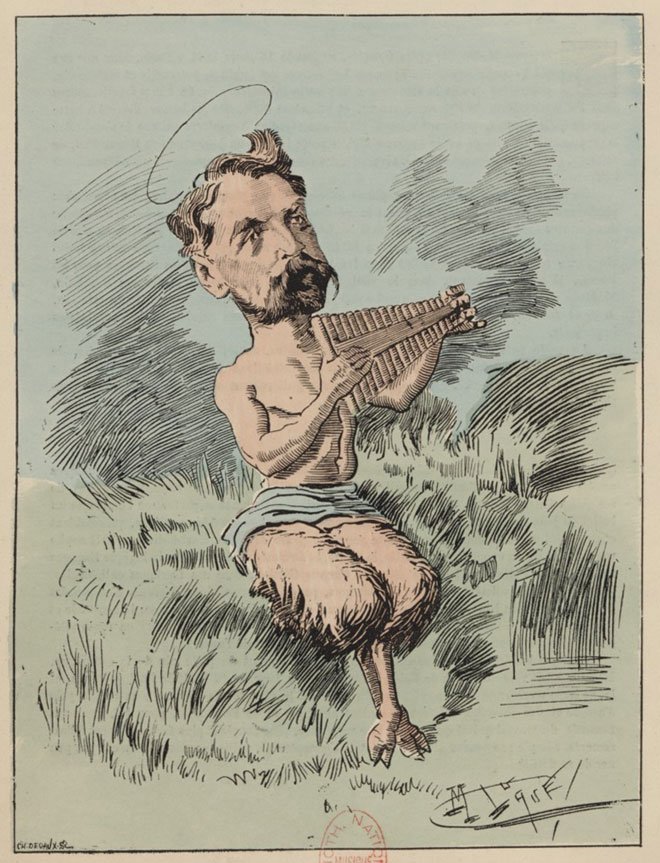

以馬拉梅為形象的牧神繪圖

收錄於1887年法國文學雜誌封面當代人物(Les hommes d’aujourd’hui, 1887),由畫家Manuel Luque繪製。

牧神午後對現代芭蕾的影響

在此曲已經大獲成功的多年後,1912年,俄國現代芭蕾舞先驅舞者 尼金斯基(Vatslav Nijinsky, 1890-1950)亦將此音樂編入他的舞碼。在演出時曲末最後大膽地以仙女的絲巾做出近似猥褻的動作,令當時的演出一片譁然~更加增添此曲的話題性。

尼金斯基版《牧神午後前奏曲》之舞台場景為雷翁.巴克斯特(Léon Bakst, 1866-1924)設計

雷翁.巴克斯特(Léon Bakst, 1866-1924)亦為《牧神午後前奏曲》繪製1912年5月29日於巴黎夏特雷劇院(Théâtre du Châtelet, Paris)的演出海報:

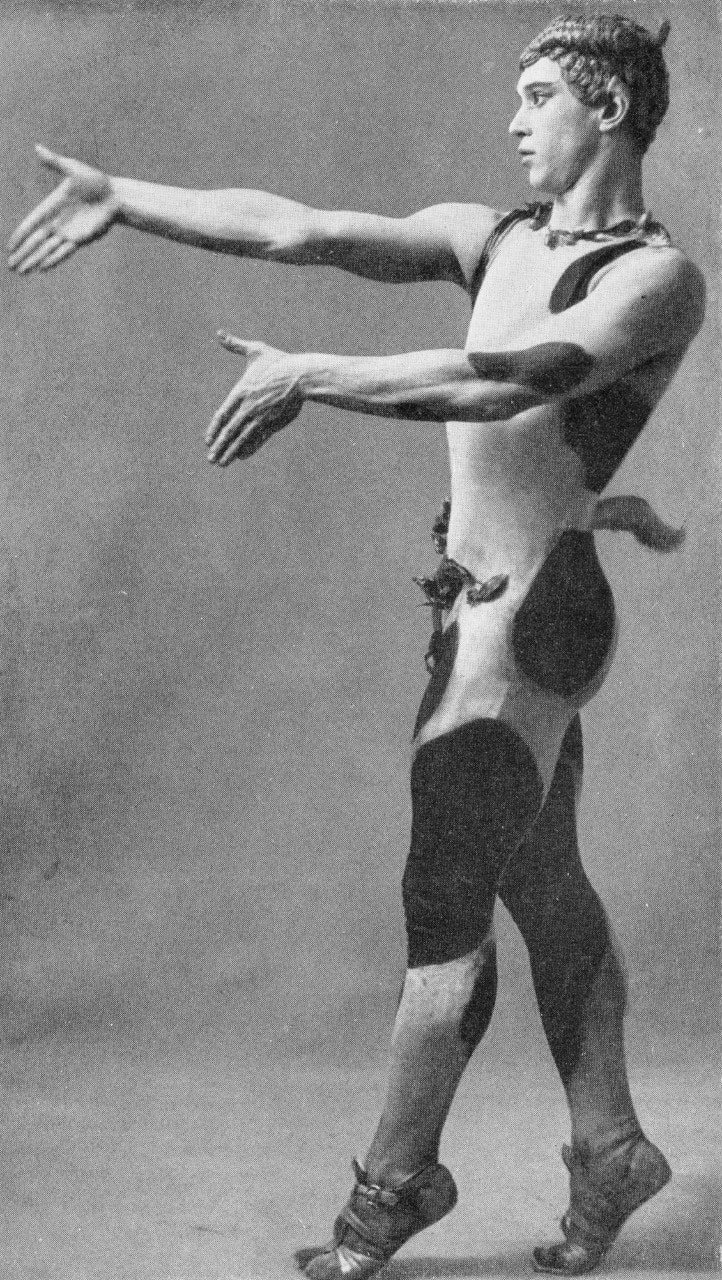

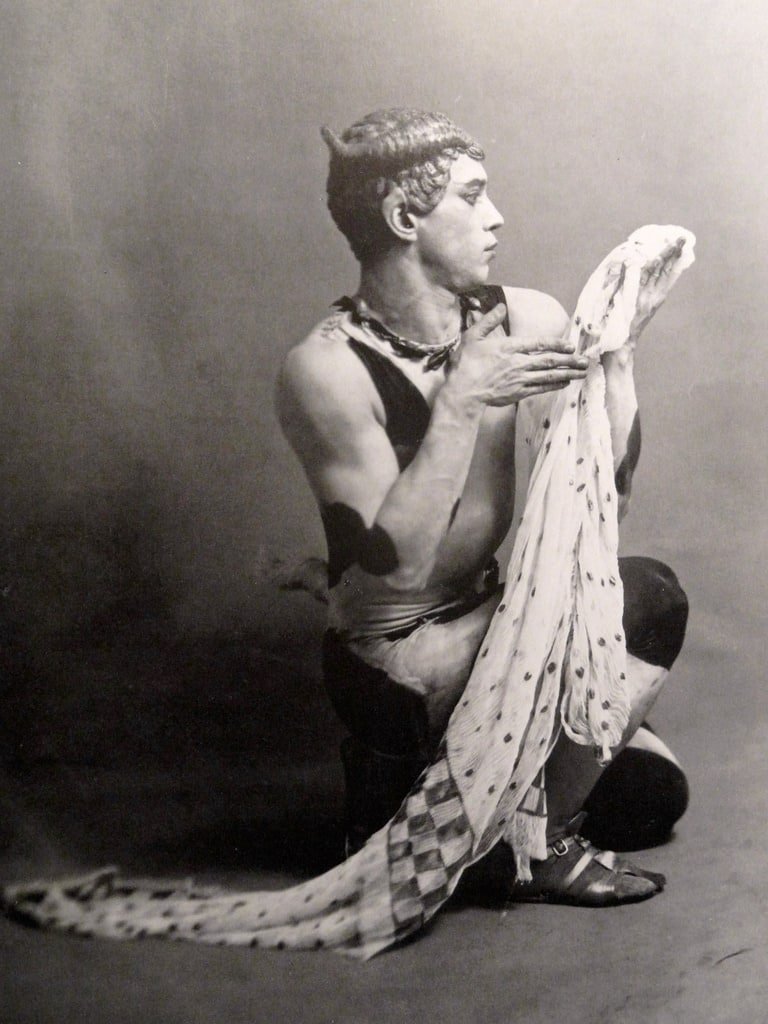

尼金斯基的牧神造型:

尼金斯基與仙女的絲巾

尼金斯基版本芭蕾舞作欣賞

尼金斯基珍貴「原影重現」

2014年巴黎歌劇院製作的復刻版

Nicholas le Riche / 牧神

現代俄羅斯巴蕾舞團重新演譯版

管弦樂團版本彩排片段與演奏欣賞

最後是法國偉大的指揮家 Georges Prêtre (1924 – 2017)指揮德國斯圖加特廣播交響樂團(Radio-Sinfonieorchester Stuttgart)之經典紀錄片,樂團長笛獨奏為 嘉碧.麗特(Gaby Pas-Van Riet)。影片供分為三段,第一段為指揮與長笛首席之練習討論(0’16” 開始),第二段為指揮與樂團練習過程(8’29” 開始),最後一段為正式演出記錄(44’00” 開始)。

在這個珍貴的影片中,我們可以看見指揮家 Georges Prêtre所展現的非凡溝通能力與身為樂團指揮,對於音樂思想與手勢動作所展現的絕佳平衡,一代大師當如是~

追憶法國美好年代

當代芭蕾獨舞版本

Thierry Malandain / 牧神

開卷蹦藝術.享受美好閱讀時光

☕️一杯咖啡.一點心意.支持蹦藝術☕️

各類合作提案,聯繫方式:

*手機:0917.670.518

*Line:https://line.me/ti/p/LB1ro0P0AU

*E-mail:jenpin888@gmail.com

[…] 【BON音樂】淺談德布西《牧神午後前奏曲》 […]

[…] 德布西本身就是位希臘神話迷,他喜愛一切幻想風格的故事,例如經典的⟪牧神午後前奏曲⟫也是希臘神話題材。(延伸閱讀看這篇:【BON音樂】淺談德布西《牧神午後前奏曲》) […]

[…] 【BON音樂】淺談德布西《牧神午後前奏曲》 […]

[…] 【BON音樂】淺談德布西《牧神午後前奏曲》 […]

[…] 【BON音樂】淺談德布西《牧神午後前奏曲》(Prélude à l’après-midi d’… […]